Un peu d’histoire

Entre 1960 et 1973, la croissance de la demande d’énergie est étroitement liée à la croissance économique. Le pétrole, en plein essor, permet de faire face à la fois au développement industriel et au déclin du charbon.

Entre 1973 et jusqu’à la fin des années 1980, les hausses de prix lors des « chocs pétroliers » questionnent les décisions à prendre pour moins subir les fluctuations du prix du pétrole et du gaz. La France fait alors le choix de produire toute son électricité ou presque grâce à l’énergie nucléaire. 58 réacteurs sont construits partout en France. Des orientations sont alors prises pour inciter à recourir davantage à cette énergie. Par exemple les maisons neuves sont plus souvent équipées d’un chauffage électrique.

Pendant cette même période, les consommations d’énergie (pétrole, gaz…) continuent à augmenter fortement bien que les pouvoirs publics encouragent les citoyens et les entreprises à économiser davantage l’énergie. Les énergies renouvelables commencent timidement à se développer mais sans connaître un essor important.

Depuis les années 90, le changement climatique, la facture énergétique et le souhait d’indépendance énergétique de la France remettent en cause de nos manières de produire et de consommer l’énergie.

Depuis le milieu des années 2000, la consommation d'énergie tend à baisser légèrement en France. Après une croissance quasi continue entre 1990 et 2001, cette consommation s’est ensuite infléchie (- 0,7 % en moyenne annuelle entre 2011 et 2022).

En France, la gestion de l’énergie a longtemps été sous contrôle de l’État : activités pétrolières, charbonnage, gaz, électricité, nucléaire… Son désengagement, commencé dans les années 1990, se poursuit activement à travers la libéralisation des marchés de l’électricité et du gaz ouverts à la concurrence depuis 2000, conformément aux directives européennes. Aujourd’hui, l’implication des territoires est de plus en plus marquée dans le domaine de l’énergie.

Où en sommes-nous aujourd'hui ?

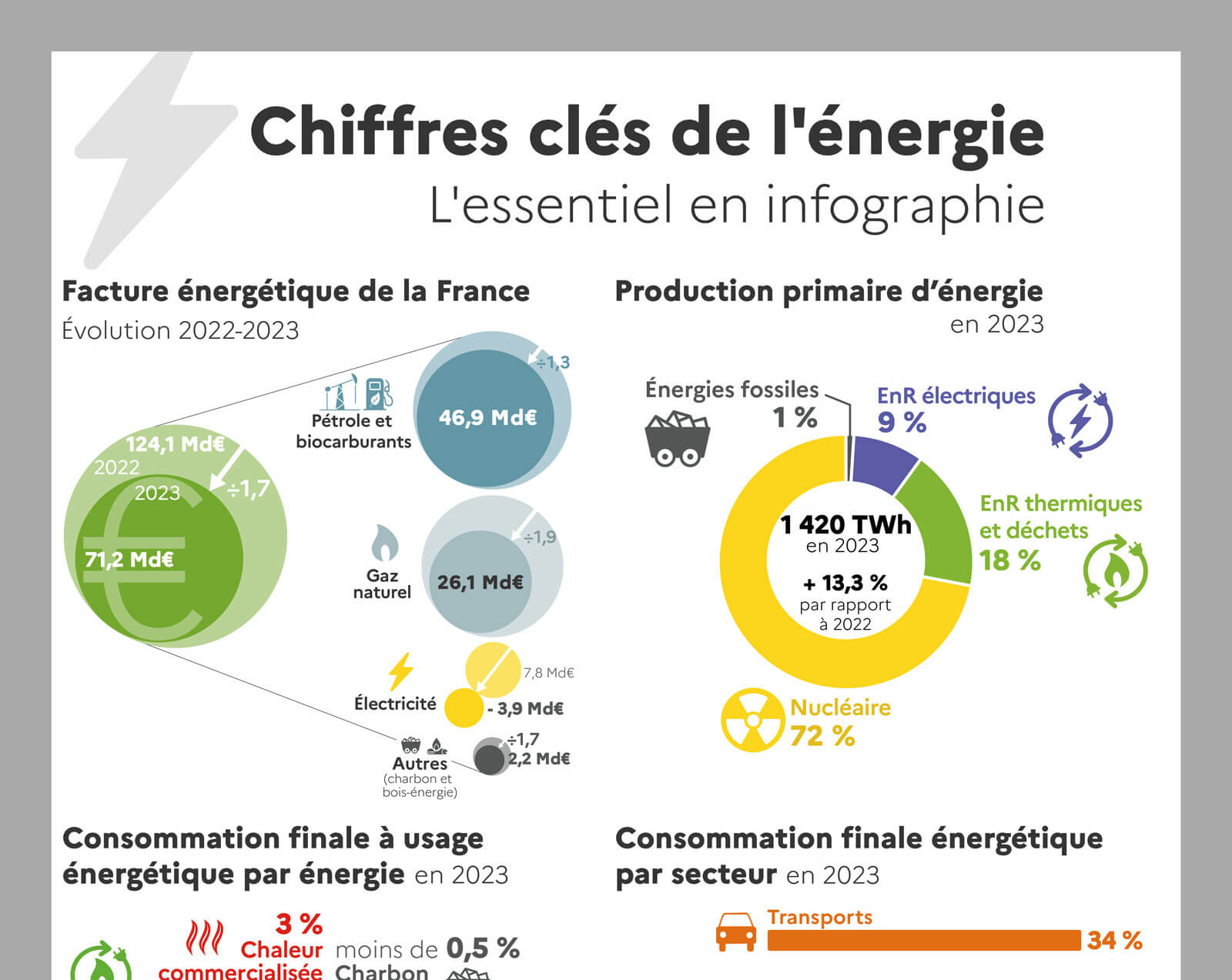

Nous utilisons principalement de l’énergie nucléaire et des énergies fossiles pour répondre à nos besoins. Les énergies renouvelables progressent mais elles ne représentent que 15,4 % de la consommation d’énergie primaire en 2023. Leur part devrait doubler d’ici à 2030 grâce au développement de l’énergie solaire photovoltaïque, de l’éolien et de la chaleur renouvelable.

Chiffres clés de l'énergie

En France, les gisements de pétrole et de gaz conventionnel sont limités et en cours d’épuisement. L’exploitation du charbon est économiquement déficitaire et a été abandonnée. Il n’y a plus de mine d’uranium en activité. L’exploitation des gaz de schiste n’a pas été mise en œuvre suite aux débats quant à son impact sur l’environnement.

La France importe donc 98,5 % de son pétrole, 99,9 % de son gaz naturel et tout son uranium.

Une transition énergétique indispensable

Pour faire face aux crises climatiques et énergétiques, la France s’est fixé l’objectif ambitieux de devenir neutre en carbone d’ici 2050 c’est-à-dire de ne pas émettre plus de carbone que la capacité d’absorption du carbone sur le territoire national.

Pour atteindre cet objectif, il est important de réduire nos consommations d’énergie à travers la sobriété et l’efficacité énergétique, de limiter notre dépendance aux énergies fossiles et de développer les énergies renouvelables.

En France, les secteurs consommateurs d’énergie finale sont, par ordre décroissant d’importance, le résidentiel-tertiaire, les transports, l’industrie et une part plus faible par l’agriculture et la pêche.

Encourager les transports peu polluants

Plusieurs pistes existent : transport des marchandises réorienté sur le transport fluvial, ferroviaire ou maritime (cabotage en particulier), prise en compte dans l’élaboration des documents d’urbanisme des enjeux liés au transport (développement des transports en commun, lutte contre l’étalement urbain, etc.), multiplication des plans de déplacement urbains…

Pour diminuer la dépendance aux véhicules personnels, de nouvelles offres de mobilité, flottes de véhicules en partage ou transports collectifs plus étendus et plus rapides se développent avec des aides financières pour les ménages. De nouveaux types de véhicules urbains, peu consommateurs et peu polluants, construits avec des matériaux recyclables, de petite taille, sont déjà disponibles.

Se déplacer autrement

Les collectivités s'organisent pour favoriser la mobilité active de leurs habitants en créant des pistes cyclables, des espaces piétonniers... La marche, le vélo, la trottinette deviennent ainsi des moyens de transports attractifs qui permettent de se déplacer en ville et sur de petits trajets sans polluer.

Les trois quarts de nos trajets domicile-travail s’effectuent en voiture, le plus souvent seul. Pollution, émissions de gaz à effet de serre, embouteillages, stress... Pour encourager les salariés à se rendre au travail autrement qu'en voiture personnelle, certains employeurs propose un forfait "mobilités durables" qui peut aller jusqu’à 600 €/an pour les vélos électriques ou mécaniques, véhicules partagés, moyens de transport en location longue durée ou en « free floating ».

Pour comparer l'impact de plusieurs modes de déplacement sur une même distance, utilisez notre simulateur Impact CO₂

La sobriété peut aussi concerner les déplacements

Faire du télétravail, partir en vacances en France plutôt que s’évader à des milliers de kilomètres en avion pour seulement quelques jours, privilégier les déplacements à pied ou à vélo, regrouper ses courses pour ne pas multiplier les déplacements sur de courtes distances, organiser du covoiturage pour limiter le nombre de personnes sur les routes… tous ces gestes ont du sens s’ils sont faits par des millions de Français. C’est parce que nous nous déplaçons tous que notre action collective peut réduire de façon considérable l’empreinte carbone de la France.

Rénover pour limiter la consommation d’énergie des bâtiments

Concevoir des bâtiments économes, utiliser des équipements performants fonctionnant avec des énergies renouvelables (chauffage au bois, pompe à chaleur aérothermique ou géothermique, chauffe-eau solaire, panneaux photovoltaïques…), limiter l’emploi de la climatisation, éviter de suréquiper les logements en appareils électriques et électroniques : le potentiel d’économies est important.

La rénovation des bâtiments est un enjeu essentiel en France (le parc de bâtiments mettant en moyenne environ 100 ans pour se renouveler complètement) car la construction de nouveaux bâtiments très performants ne permettra pas seule de réduire les besoins d’énergie du secteur. Améliorer l’isolation des bâtiments permet de réduire les besoins de chauffage et améliorer le confort des habitants. Des aides publiques accompagnent les particuliers qui entreprennent des travaux de rénovation de leurs logements.

Poursuivre les économies d’énergie dans l’industrie

Les industries très consommatrices d’énergie (aluminium, ciment, papier et cartons, verre, etc.) sont intéressées par l’amélioration de leur efficacité énergétique. Elles sont également incitées par les pouvoirs publics à le faire pour diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre, par exemple par la mise en place de quotas d’émissions de CO₂ échangeables ou l’obligation de réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre pour les entreprises de plus de 500 salariés. De façon générale, les entreprises ont, depuis une vingtaine d’années, diminué leur consommation énergétique pour améliorer leur compétitivité et continuent dans cette voie.

Les industries sont actuellement fortement encouragées à décarboner leur processus de production. En ayant moins recours aux énergies fossiles, elles luttent contre le changement climatique, réduisent la dépendance énergétique de la France et développent aussi des modèles plus efficients et plus innovants.

Lire l'article « Décarbonation de l’industrie : plus qu’un enjeu climatique »

Accompagner le secteur de l’agriculture

L'agriculture française contribue pour près d'un cinquième aux émissions de gaz à effet de serre (GES). En même temps, elle représente un potentiel de stockage du carbone.

Le potentiel d’économies d’énergie et de production par des sources renouvelables y est élevé. De nouvelles pratiques agricoles permettent de moins consommer d’énergie et de limiter le recours aux engrais, dont la production est très consommatrice d’énergies fossiles.

De nombreuses actions sont encouragées par les territoires et les pouvoirs publics pour préserver davantage les sols (non-labour, couverture végétale et rotation des cultures…), pratiquer des méthodes d’élevage plus durables (alimentation animale plus efficace et gestion des déchets), utiliser davantage les énergies renouvelables dans les exploitations, développer l’agrivoltaïsme, mettre en place l’agroforesterie, réduire le gaspillage alimentaire…

Développer les énergies renouvelables

Le recours aux énergies renouvelables produit nettement moins de gaz à effet de serre et de polluants que les énergies fossiles et ne produit pas de déchets nucléaires. On peut les utiliser pour produire de l’électricité, de la chaleur ou des carburants. Elles sont disponibles partout sur le territoire français.

Quand elles sont produites au plus près du consommateur ou même chez lui (par exemple à l’aide de capteurs solaires thermiques sur une maison ou un immeuble), les risques de rupture d’approvisionnement et les pertes lors du transport d’énergie sont limités.

Elles génèrent des activités créatrices d’emplois qui ne peuvent pas être délocalisées.

Consulter l'infographie « Combien d'emploi grâce à la transition écologique ? »

Tour d’horizon du potentiel de la France

Le bois énergie est notre première ressource renouvelable nationale. Il représente 30 % des énergies renouvelables utilisées aujourd’hui en France. Le chauffage domestique au bois est toujours un secteur dynamique grâce à la modernisation des moyens de chauffage (poêle à bois, poêle à granulés).

Le bois est également de plus en plus utilisé pour alimenter de grandes chaufferies industrielles ou alimentant des réseaux de chaleur urbains. Le bois représente encore un très fort potentiel de développement en France, dans le respect d’une exploitation durable des forêts.

Le saviez-vous ?

La surface forestière de la France, qui a doublé depuis 1850, est au troisième rang en Europe derrière celles de la Suède et de la Finlande.

Pour en apprendre plus sur l’état des forêts :

Pour que cette énergie soit « renouvelable », le développement attendu de la récolte de bois en forêt doit nécessairement s’appuyer sur des pratiques de gestion durable qui préservent la biodiversité, la qualité des sols et plus globalement l’équilibre des écosystèmes.

De façon plus large, la biomasse permet également de produire d’autres énergies renouvelables comme le biogaz issu de la méthanisation des déchets biodégradables ou les biocarburants. La France s’est notamment fixée pour 2028 l’objectif d’accroître de 4 à 6 fois la production de biogaz.

L’hydraulique est notre deuxième source d’énergie pour produire de l’électricité après le nucléaire. Les sites favorables aux grands barrages sont aujourd’hui largement équipés, même si certains aménagements pour en augmenter la capacité sont envisageables.

Le petit hydraulique peut encore se développer, à condition de maîtriser son impact sur l’environnement.

L’énergie des marées n’est exploitée que dans l’usine marémotrice de la Rance.

La France dispose d’un potentiel de développement éolien encore très important, avec le deuxième gisement d’Europe (production terrestre et off-shore). L’éolien est aujourd’hui une technologie mature, compétitive et fiable. Chaque éolienne produit environ autant d’électricité que la consommation de 1500 foyers (hors chauffage et eau chaude sanitaire).

L'énergie solaire est disponible partout sur le territoire. Les installations photovoltaïques sont modulaires et peuvent équiper des bâtiments ou constituer de grandes centrales au sol. Si la part du photovoltaïque dans le mix électrique est encore faible, cette filière est dans une dynamique très positive. C’est aujourd’hui une technologie mature, compétitive et fiable avec un potentiel de développement encore très important en France.

La géothermie profonde pour le chauffage urbain est exploitable dans certaines zones favorables, en particulier les bassins parisien et aquitain. La géothermie de surface, pour le chauffage et la climatisation, est exploitable quasiment partout sur le territoire.

Pour aller plus loin

Poursuivez votre lecture avec ces quelques ressources utiles :

- Dossier MtaTerre - Comprendre les énergies

- Page - Les chiffres clés des énergies renouvelables du DATALAB

- Test - Connaissez-vous votre empreinte sur le climat ?