Manger bon, sain et local sur mon territoire

C’est un des enseignements de la crise sanitaire : la chaîne agro-alimentaire et sa capacité à nourrir les Français est un enjeu économique vital. Pendant le confinement, les circuits courts se sont réinventés : pêcheurs, maraîchers, fabricants de fromage écoulant leurs produits directement auprès des habitants. Le Projet alimentaire territorial (PAT) est un outil qui permet de repenser production, approvisionnement et consommation sur un territoire et rendre celui-ci plus durable et résilient.

Pourquoi est-il important que la restauration collective propose une alimentation durable ?

Avec 3 milliards de repas servis par an, la restauration collective occupe une grande place dans l’alimentation des Français, petits ou grands. Elle est un des acteurs clés de la transition alimentaire.

La façon dont nous nous nourrissons n’est bonne ni pour notre santé, ni pour la planète. Trop de graisses, de sucres et de protéines animales augmentent les risques d’obésité, de diabète, de maladies cardio-vasculaires et aggravent le changement climatique. Il faut faire une plus large part aux aliments de saison, produits localement, bio ou issus de l’agro-écologie, mais aussi réduire la consommation de viande et faire la chasse au gaspillage.

Chiffres clés pour comprendre

1 kg de viande émet 5 à 30 fois plus de CO2 qu'un kg de céréales Source : ADEME Source :

30 % du transport de marchandises est consacré aux denrées agricoles et alimentaires Source : ADEME Source :

100 et 200 g gaspillés chaque jour et par personne dans la restauration collective Source : ADEME Source :

Comment faire pour encourager une alimentation durable sur mon territoire ?

À la cantine et au self, on change de régime

Les menus proposent moins souvent de la viande mais de meilleure qualité et compensent avec davantage de légumineuses, de céréales et de produits de saison. On revoit les cahiers des charges, en introduisant des clauses sur la présence de labels alimentaires, d’indications géographiques, de repas végétarien…

On réorganise l’approvisionnement, en privilégiant les circuits courts

Se fournir chez les agriculteurs du territoire permet de soutenir une activité économique locale, de réduire les transports et les pertes, ainsi que de mieux connaître la qualité et l’origine des produits.

Les collectivités ont l’obligation de lutter contre le gaspillage alimentaire dans les cantines dont elles assurent la gestion

On intensifie la démarche. Par un plan d’actions efficace, il est possible de réduire de 50 % les denrées qui partent à la poubelle. Les économies réalisées permettent alors d’introduire plus de produits bio, sans augmenter le prix de revient des repas.

On travaille sur les causes du gaspillage

Les types de menus, la taille des portions, la nature des aliments, la gestion des restes, on ajuste le projet en recueillant l’avis des usagers. On forme le personnel de restauration. Les élèves sont sensibilisés avec des outils pédagogiques adaptés.

L’ensemble de ces actions peuvent constituer un « projet alimentaire territorial » (PAT)

Avec l’aide de l’État, pour soutenir les filières agricoles locales et sensibiliser les citoyens consommateurs : du gagnant-gagnant !

Engager l’action

Avant de concevoir un projet alimentaire territorial, vous réalisez un état des lieux pour identifier les forces et les faiblesses et repérer les acteurs clés :

- Quelles sont les productions agricoles locales ?

- Comment sont-elles produites ?

- Quelles sont les terres disponibles ?

- Quel est le tissu des industries agroalimentaires ?

- Existe-t-il déjà des circuits courts de distribution ?

- Quels sont les acteurs déjà mobilisés ?

- Territoires touristiques, territoires viticoles… à chacun ses contraintes.

Un large groupe de travail doit être créé, intégrant tous les représentants de la chaîne agroalimentaire, des producteurs locaux aux consommateurs. Sans oublier les abattoirs, les entreprises de transformation, les commerces de bouche, les traiteurs, la distribution, la restauration collective et commerciale, etc.

Après avoir partagé les enjeux, vous lancez une phase de co-construction sur ce qui peut être fait. Des objectifs sont fixés, avec des priorités afin de mobiliser les acteurs concernés. Des investissements sont à prévoir pour structurer les filières, accompagner, former. Il faut être prêt à s’engager dans une démarche de long terme, dont le retour économique n’est pas immédiat.

Un chargé de mission, avec du temps dédié, est indispensable pour orchestrer le processus.

La restauration collective, publique, soumise aux exigences de la loi Egalim, peut constituer une porte d’entrée vers le PAT, avec la possibilité de mettre en œuvre rapidement des actions concrètes : réaliser des enquêtes pour recueillir l’avis des convives ; adopter une organisation permettant de réduire le gaspillage de la nourriture ; faire évoluer les achats pour introduire des produits de qualité et durables, végétaliser les menus…

Les labels alimentaires

4 labels environnementaux officiels signalent les produits issus de l'agriculture biologique (AB français et européen), ceux issus d'une exploitation à haute valeur environnementale (HVE) et ceux provenant de la pêche durable.

D'autres labels, encadrés par les pouvoirs publics, désignent la qualité ou l'origine des produits : Label rouge, AOC (Appellation d'origine contrôlée), IGP (Indication géographique protégée).

Élu(e), je peux...

- Encourager d’autres habitudes alimentaires en proposant au moins un repas végétarien par semaine à la cantine.

- Diviser par deux les pertes alimentaires à horizon de 6 années dans les restaurants gérés par le territoire.

- Intégrer un pourcentage croissant de produits locaux dans les menus grâce à des partenariats avec les agriculteurs.

- Améliorer la qualité et la durabilité de mes approvisionnements en m’appuyant sur les référentiels et les labels reconnus.

Convaincre mon territoire

- La santé est une préoccupation majeure chez les Français. Il y a une forte attente sociétale, montrée par les enquêtes auprès des consommateurs, autour d’une alimentation plus saine.

- La protection de l’environnement entre en jeu. On peut diminuer la pollution des sols, de l’eau et de l’air et limiter le gaspillage des ressources. En donnant une plus large place à l’agriculture biologique. En structurant des filières d’approvisionnement locales. En privilégiant les aliments de qualité. En diminuant la part de protéines animales dans les assiettes.

- Accompagner la relocalisation alimentaire participe au développement économique, avec la création d’emplois non délocalisables.

- Le temps du repas est un pilier de la culture française. Retrouver dans l’assiette l’identité d’un territoire, c’est aussi redonner du sens à l’alimentation.

Chiffres clés pour agir

50 % de produits de qualité et durable, dont 20 % de bio, dans les cantines d'ici 2022 Source : Loi Egalim Source :

2 à 5 ans pour déployer un projet alimentaire territorial Source :

Plus de 170 PAT répertorié en France, dont 30 labellisés début 2020 Source :

50 % de réduction du gaspillage alimentaire d'ici 2025 pour la restauration collective Source : Obligation depuis la loi du 10 février 2020 Source :

Ils le font déjà !

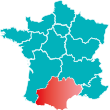

Commune d’Occitanie - 10 500 habitants

Forte de son Agenda 21 et de sa maison d’éducation à l’alimentation, cette commune a construit un Projet alimentaire territorial (PAT) exemplaire.

L’ambition est d’atteindre la souveraineté alimentaire en développant une agriculture et une alimentation durables. Les cantines proposent depuis plusieurs années des produits 100 % bio, d’approvisionnement majoritairement local, à budget constant grâce à une baisse parallèle de 80 % du gaspillage alimentaire. Le Plan local d’urbanisme a permis de tripler les surfaces agricoles contribuant à l’autosuffisance alimentaire du territoire (aide à l’installation d’agriculteurs certifiés AB). Le défi actuel de la collectivité est de partager ses projets avec d’autres collectivités européennes pour montrer par l’exemple l’intérêt pour tous de la démarche.

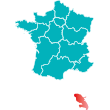

Petite commune de Martinique - 1 360 habitants

Développement d’un Projet alimentaire territorial (PAT), regroupant 10 projets cadres, avec le soutien d’une association locale.

Il s’agit notamment de structurer l’offre agricole en réponse à la demande alimentaire du territoire, et plus spécifiquement aux besoins de la restauration collective de la ville. Après une phase de diagnostic et d’élaboration, le PAT est actuellement mis en œuvre, parallèlement à une démarche de labellisation.

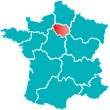

Ville d’Île-de-France - 45 000 habitants

Sus au gaspillage alimentaire ! Les cantines proposent une version « appétit de moineau » ou « faim de loup », des bars à salades et à desserts, ainsi que des fruits épluchés et disponibles en quartier.

En six mois, la perte par plateau est passée de 160 à 115 grammes. Les restaurants scolaires sont équipés de « tables de tri ». Aidés de pictogrammes, les enfants séparent eux-mêmes les déchets alimentaires, qui sont ensuite valorisés par compostage ou méthanisation. Un gros travail de pédagogie, avec le service environnement de la ville, a été réalisé auprès de chaque classe et du personnel de restauration.

Concrétiser et financer

Retombées attendues

- Un approvisionnement de qualité, durable et de proximité.

- Des emplois locaux autour de l’enjeu du « bien produire ».

- Une qualité de vie pour les habitants autour de la notion de « bien manger ».

Budget

L'ADEME et ses directions régionales lancent régulièrement des appels à projets et/ou des appels à manifestation d'intérêt, retrouvez toutes nos subventions.

Dans le cadre du programme national pour l’alimentation 2019-2023, le ministère de l’Agriculture en association avec l’ADEME lance un appel à projets annuel pour financer des actions innovantes sur l’alimentation. En 2019-2020, les lauréats pouvaient obtenir un soutien allant jusqu’à 50 000 € pour démarrer un PAT.

Le Réseau national des Projets alimentaires territoriaux (RnPAT) rassemble les acteurs pour favoriser la co-construction et mise en œuvre des PAT dans lesquels les collectivités s’impliquent. Il recense sur son site les sources de financement et les appels à projets régionaux en cours.

Contacts & Données

La boîte à outil de l’ADEME, Optigède, propose des retours d’expérience et des pistes concrètes.

Le groupe de travail Alimentation et restauration de l’Association des maires de France (AMF) met en ligne le fruit de ses réflexions.

Le réseau de veille et d’échange Agorès met à disposition le savoir-faire des professionnels de la restauration publique qu’il rassemble. Même chose avec le réseau Restau’co, porteur de solutions dans la restauration collective.

Les Directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF), de même que les chambres consulaires sont des points d’appui.

Les Régal (Réseau pour éviter le gaspillage alimentaire) connaissent bien les territoires où ils sont implantés, de même que les réseaux d’agriculture biologique et les associations d’aide alimentaire.

Des ressources pour aller plus loin

- Téléchargez la fiche récap Agir (PDF - 1 Mo)

- Téléchargez la fiche récap Comprendre (PDF - 1,1 Mo)

- Toutes les fiches Actions

- Infographie - Gaspillage en restauration collective

- Vidéo - Cantines scolaires, moins gaspiller, mieux manger

- Ils l'ont fait - Lauréats du programme national pour l’alimentation

- Vidéo - Qu'est ce qu'un PAT ?